3月25日、26日,我跟着尹氏家族的族长前往隆回七江大虎坪村和洞口高沙花园祭祖,队伍浩浩荡荡,几十辆车,100多位尹氏后裔,手持鲜花,提着祭品,穿过城市的喧嚣和乡村的宁静,来到那些永远沉默的亲人面前。这种看似简单的仪式,实则是一场跨越生死的对话。

在这里,我听到了尹氏前辈的各种故事,了解到他们在族谱中的排位和辈分。清明节能够历经千年而不衰,正因为它巧妙地平衡了哀伤与希望、告别与重逢、个体与集体之间的张力,成为中国人处理死亡焦虑的独特智慧。

中国人对死亡的忌讳是深入骨髓的。我们不说"死"而说"走了"。这种避讳源于对生命终结的本能恐惧,也反映了我们对存在意义的深层焦虑。我们要正确审视生命的短暂与脆弱,在这种文化心理背景下,清明节提供了一种仪式化的应对方式——它不回避死亡,而是将死亡纳入生命的延续过程,通过特定的仪式行为,将抽象的死亡恐惧转化为具体的哀思表达。

清明扫墓的每个细节都蕴含着深刻的象征意义。擦拭墓碑是保持记忆清晰的隐喻,摆放鲜花象征着生命的延续,焚烧纸钱则构建了一个物质可以穿越的彼岸世界。这些仪式行为本质上是在搭建一座桥梁,让生者能够定期"访问"逝者。心理学研究显示,仪式能够有效缓解丧亲之痛,因为它们提供了可控的哀伤表达方式。在中国文化中,清明仪式更是一种"关系的维护",表明逝者并未真正离开,只是转换了存在形式。当我们说"祖宗虽远,祭祀不可不诚"时,实际上是在确认一种超越时空的血脉联结。

现代社会的高速流动改变了清明仪式的表现形式,但并未削弱其心理需求。越是身处异乡的游子,越会在清明时节表现出强烈的仪式需求。这揭示了一个深刻的心理现实:在身份认同日益多元化的今天,人们更需要通过传统仪式来确认自己的文化归属。清明祭祖不再仅仅是家庭行为,更成为了一种文化认同的宣言。

清明节与其他祭祖节日相比,有着独特的气质。既有"清明时节雨纷纷"的哀愁,也有"踏青游春"的生机。这种对立统一恰恰体现了中国文化的精髓:哀而不伤。我们承认死亡的存在,但不被死亡征服;我们体验失去的痛苦,但依然保持前行的勇气。在清明的仪式中,生与死不是割裂的两极,而是生命长河的不同阶段。

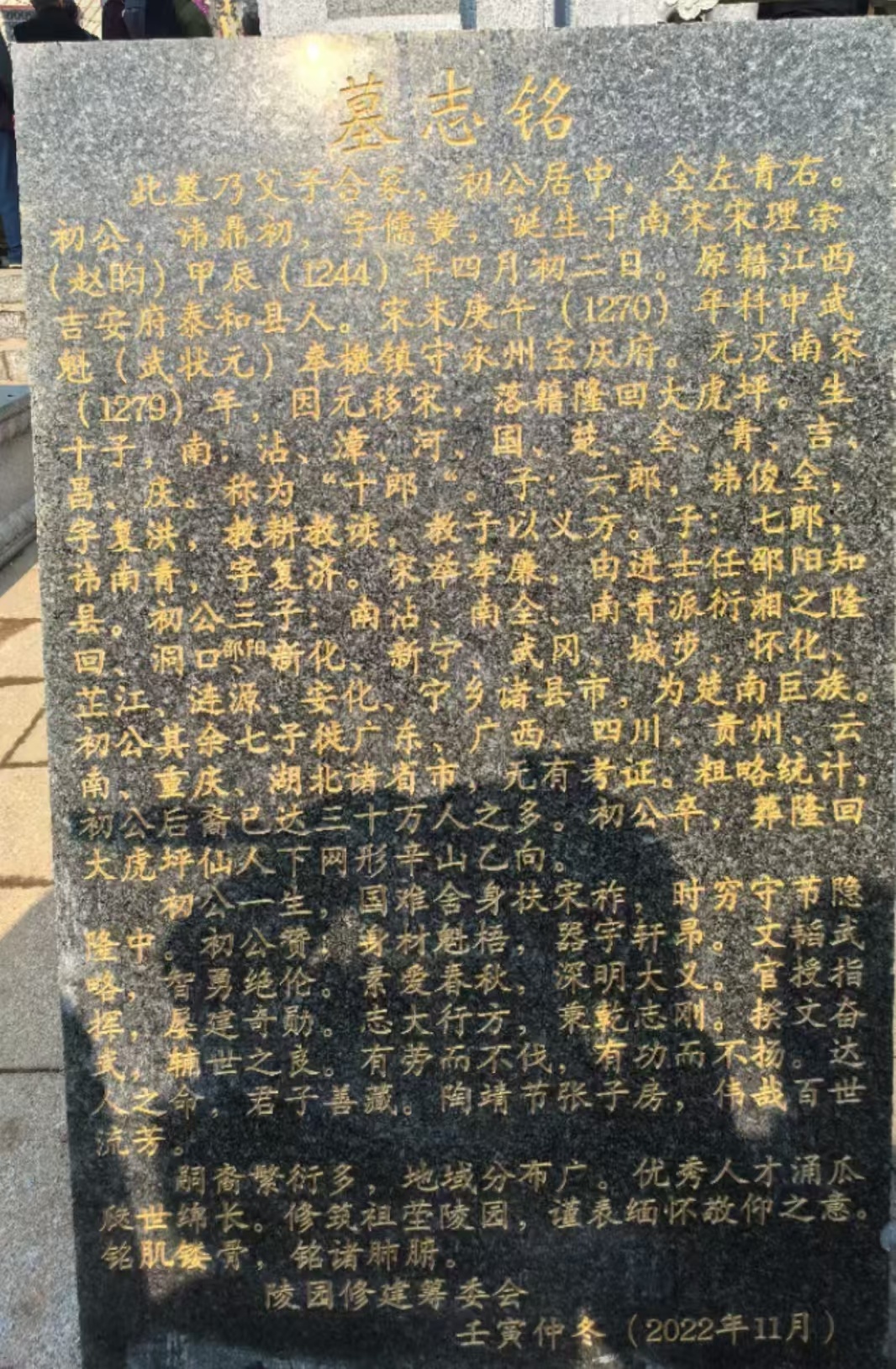

清明节的深层意义在于记忆的传递。当我们带着孩子扫墓,讲述祖先的故事时,实际上是在进行一种记忆的转化。那些从未谋面的先人,通过我们的叙述获得了新的生命。墓碑不仅是物理存在,更是记忆的载体,是连接过去与现在的纽带。通过年复一年的仪式重复,个体记忆升华为家族记忆,最终融入民族文化的大记忆之中。

在当代社会重新发现清明节的价值,不仅是对传统的尊重,更是为现代人提供了一种对抗死亡焦虑的文化资源。当我们在清明细雨中俯身整理祖先的墓地时,我们不仅在缅怀过去,也在思考未来——自己将如何被记住,又将传递什么样的记忆。清明节最终告诉我们:生命的终结不是关系的终结,只要记忆存在,逝者就永远在生者的世界里拥有一席之地。

在这个意义上,清明节是一场记忆的盛宴,是生者与逝者一年一度的重逢。它教会我们,对抗死亡恐惧的最好方式,不是否认死亡,而是通过仪式和记忆,让逝者继续参与我们的生命故事。当清明的微光洒在墓碑上,那些沉睡的名字在我们的讲述中再次苏醒,完成了一次次跨越生死界限的对话。

在我看来,清明节其实也是一次感情联系的纽带。尹氏后代们记住自己的祖先,缅怀尹氏前辈们的付出,继承他们的优良传统,保留他们好的家训和作风。后辈们把这种记忆留存,海枯石烂永不忘。